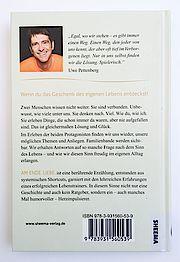

– Buch–

Am Ende. Liebe.

Gebunden: 160 Seiten, 14,80 Euro

Sheema-Medien ISBN-13: 978-3-931560-53-9

Systemische Erzählung.

Wenn du das Geschenk des eigenen Lebens entdeckst!

Zwei Menschen wissen nicht weiter. Sie sind verbunden. Unbewusst, wie viele unter uns. Sie denken nach. Viel, wie du, wie ich. Sie erleben Dinge, die schon immer da waren, aber nie aufgefallen sind. Das ist gleichermaßen Lösung und Glück.

Im Erleben der beiden Darsteller „Sie“ und „Er“ findet der Leser sich, seine möglichen Themen und Anliegen wieder und erhält Antworten auf seine Fragen nach den Sinn des Lebens und wie man ihn freudig wieder im eigenen Alltag erlangt.

Egal, wo wir stehen – es gibt immer einen Weg. Wir alle kennen diesen Weg, er liegt meist nur tief im Verborgenen. Nur in uns finden wir eine Lösung. Spielerisch.

Eine liebevolle Erzählung, entstanden aus systemischen Shortcuts, Erfahrungen eines erfolgreichen Lebenstrainers. Kein Ratgeber, ein – auch manches Mal humorvoller – Herzimpulsierer.

Kleiner Hinweis: Wenn Sie systemische Familienaufstellungen interessieren, könnte diese Erzählung genau das Richtige für Sie sein.

Gerade jetzt. Er.

Hell. Berührend: Alles ist da. Es fühlt sich gut an. Einfach nur gut. In diesem Moment gibt es nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Und damit ist er einzigartig und anders als alle bisher Dagewesenen. Friedlich wird es um mich. Ich fühle nichts mehr, weil ich endlich alles fühlen kann. Unfassbar. Schön. Übermächtig. Ich kann über alles hinausblicken und fühle mich verbunden. Nie mehr gebunden. Wenn ich das einmal vorher gewusst hätte. Was hätte ich alles anders machen können? Aber diese Gedanken verfliegen so schnell, wie sie aufgetaucht sind. Fliegen. Damit könnte man dieses Gefühl beschreiben. Es ist anders als alles andere. Nichts kann mich jetzt noch unberührt lassen, weil ich mit allem berührt bin. Das Licht. Die Magie. Die Verbindung. Zum Sterben schön …

Verdammt lange her. Er.

Woher ich das alles habe? Diese Gedanken über mich und das Leben? Kann ich genau sagen: Mutter ist aus dem Fenster gefallen. So stand es im Polizeibericht. Natürlich war davor etwas. Depression. Nie dachte ich, dass ich jemals erfahren müsste, was eine Depression ist. Irrtum. „Depression“, so der Facharzt meiner Mutter, „ist ein existenzieller Konflikt.“ Na Klasse. Da fühlt sich ein Mensch in seiner Existenz bedroht, obwohl er doch existent ist. Er müsste sich ja nur mal kneifen. Aber so einfach ist das nicht. Denn wenn es nicht gut läuft, passieren Dinge, die nicht passieren sollten. So auch bei uns. Mutter ging es immer schlechter. Mit meinem Vater. Wahrscheinlich. Aber wer weiß das schon. Denn Mutter hatte auch schon mit ihrem Vater mächtig Probleme. Und manches Mal dachte ich auch, alles hat mit mir zu tun. War ich ihr als Kind zu viel? Ging ich meiner eigenen Mutter auf den Keks? Ich weiß es bis heute nicht. Auf alle Fälle hatte sie an diesem Nachmittag von allem zu viel. Von Tabletten. Von Alkohol. Vom Leben. Und nachdem sich diese Summe ungünstiger Eckdaten ziemlich schlecht kombinieren lässt, sprang sie aus dem Fenster. Auch das hatte Folgen. Erster Stock. Sechs Wochen Krankenhaus. Siebzehn Knochenbrüche. Eine Scheidung. Eine lange Reise nach … ich weiß es nicht mehr wirklich. Weit, weit weg. Das nimmt kein gutes Ende.

Nach diesem tragischen Wiedereintritt in die Lebensumlaufbahn beschloss meine Mutter, uns, also in erster Linie mich, zu verlassen. Dort, weit, weit weg, wollte sie die neue Freiheit gewinnen. Bei einem Guru. Ich denke heute, das ist so etwas wie ein Überpapa, eben Vaterersatz. Wenn es mit dem eigenen Alten nicht klappt, dann findet sich hier bestimmt etwas. Ja, ich bin verärgert. Viele pilgerten gerade dorthin, allen voran Therapeuten. Und wie sagte meine Großmutter immer: „Wenn die Menschen selbst nicht durchblicken, werden sie Psychotherapeuten!“ Und genau mit solchen Volltonnen, die ihr Leben selbst nicht in den Griff bekamen, wollte meine Mutter frei sein. Von was, frage ich mich. Mutter meinte nur, ich sei jetzt alt genug, mein Vater wäre ja auch noch da und er hatte sich ja auch scheiden lassen, dann solle er mal schön die Verantwortung übernehmen. Das war kein guter Anfang.

Ich war alleine. Bis auf die bunten Postkarten, die alle sechs Wochen Bilder einer herrlichen Südseeinsel zeigten und auf denen meine Mutter mir versicherte, dass es ihr gut ginge und ich mich hoffentlich auch gut um mich kümmerte. So war das. Punkt.

Neunzehnhundertdreiundsiebzig. Er.

Genau betrachtet ist es ein Tag wie jeder andere. Dass jedoch genau dies das Besondere an diesem Tag, wie auch an allen anderen, sein sollte, begreife ich erst viel später. Denn ganz besondere Tage zeichnen sich durch eine ganz banale Einfachheit aus: den Tag wahrhaftig und wirklich selbst erlebt zu haben und zwar bewusst und intensiv. Es gibt sie wirklich, die spannende Aneinanderreihung außergewöhnlicher Tage.

Mein Leben wird langsam zur Qual. Angst und Vorsorge. Fragen nach dem Tun und der Sinnhaftigkeit im Leben. Es wirkt gleichförmig und anstrengend und schmeckt bestenfalls nach Mottenpulver. Um diesem schmerzlichen Gefühl zu entgehen, träume ich mich regelrecht aus dem Leben. Ja, feige herausgestohlen und mich damit um dasselbige beraubt. Ernüchternd! Ich sterbe in meinen noch relativ jungen Jahren, begraben wird man mich aber erst mit neunzig. Nicht gut.

Es geht auch anders. Irgendwie beginnt „es“ an diesem Regentag. Und wie so oft, trübt dies bereits am Morgen meine Stimmung ziemlich. Kellerstimmung. Das Schlafzimmer riecht abgestanden – wie mein Leben. Die klapprigen Holzfensterläden sind noch verschlossen, trotzdem kann ich die Gleichförmigkeit des Dauerregens durch die schmalen Schlitze erahnen. Die Pseudomotivation, also die neuerdings populär propagierte Auffassung, in allem etwas Gutes sehen zu müssen, regt mich allein schon in meinem Kopf auf. Nach diesem „Ich-finde-heute-mal-alles-gut-Syndrom“ müsste ich mich an einem verregneten Sommertag darüber freuen, meinen Rasen nicht gießen zu müssen und damit Zeit zu sparen. Doch es scheitert schon daran, dass ich gar keinen Rasen habe, weil ich auch keinen Garten besitze. Und manchmal scheint es mir, dass ich genau darunter leide: Ich habe einfach nicht das, was ich mir wünsche. Ich bin permanent im Mangel. Nicht, dass ein Garten das Allerwichtigste im Leben gewesen wäre, aber ein kräftiger Rasen verkörpert für mich Natur – und Natur ist Manneskraft. Und überhaupt, zu einem ordentlichen Rasen gehört eigentlich auch ein ebenso ordentliches Haus. Was immer ein ordentliches Haus auch sein mag. In jedem Falle gäbe es darin eine Familie. Und genau diese Familie hätte ich gerne gehabt. Vaterkraft. Doch an diesem Morgen will ich nicht weiter darüber nachdenken. Das macht für mich doch alles keinen Sinn. Mist, das kühle Nass da draußen ist schon schlimm genug, warum dann noch über meine Mangelerscheinungen sinnieren?

Ich grüble aber doch. Logisch. Wieder einmal. Oder doch immer noch? Denn so war das: Auch wenn ich etwas nicht wollte, trat es ein. Besonders Gedanken. Und dann auch das, was ich in meinen Gedanken am meisten befürchtete. Hier funktionierten diese seltsamen magischen Gesetze plötzlich. Wenn ich etwas nicht wollte, dann kam es. Mann, das mit dem Leben ist schon echt ganz schön verrückt!

Es kostet mich ziemlich viel Überwindung, endlich aus meinem Bett zu finden. Den wärmenden Ort kuscheliger Geborgenheit zu verlassen, der mich an ein Vogelnest erinnert, in dem Mutter Vogel vorbeischaut und Nahrung bringt. Und schon bin ich wieder beim Thema! Hätte ich mir doch gewünscht, nicht immer alleine aufstehen zu müssen. Morgens, wenn mich das erste Licht in ein noch vom Sandmännchen gezeichnetes verschlafenes Augenpaar blicken ließe. Der erste Kuss, der herrliche Liebesduft. Ich träume. So ist es eben nicht. So wie ich alleine aufstehe, trinke ich jetzt auch alleine meinen Kaffee und esse mein vertrocknetes Schwarzbrot. Denn niemand bringt mir an diesem Morgen frische Semmeln oder fordert mich wenigstens auf, es zu tun.

Ich entlarve mein Konterfei im Spiegel. Ein irgendwie verschobenes Bild eines jungen Mannes, Ende 30, den ich da erkennen muss. Seit Tagen habe ich mich nicht rasiert. Kein gutes Zeichen. Winzige Aknenarben, die meist nur mir auffielen und mich immer wieder an meine Kindheit erinnern sollen. Gelbe Pusteln, stecknadelkopfgroß, hinderten mich damals an einem unbeschwerten Kontakt mit dem anderen Geschlecht. Nicht, dass mich heute noch Pickel zeichnen, aber die Vermeidungsstrategie, also die Angst und die Scham vor der unkontrollierbaren Berührung anderer sind mir geblieben. Keine Frage: Wer mich von früher kennt, kann sich vorstellen, dass ich mein verschobenes Aussehen kompensieren musste. Vergebens, es hat nicht geholfen. Aus meinem Leben ist ein ganz normales Leben geworden, wie sehr ich es mir auch anders gewünscht hatte. Normal. Scheißnormal. Gelbe Pubertätspickel sind den ersten grauen Haaren gewichen. Meine langen Koteletten im Elvis-Stil gefallen mir immer noch nicht, aber es ist gerade irgendwie modern. Ganz normal? Ich nehme den Rasierer in die Hand, wechsle die scharfe Klinge, beinahe schneide ich mir dabei wieder einmal in die Finger, und beginne mit meiner Morgenpflege. Als die ersten Stoppeln ins Waschbecken fallen und sich darin verteilen, blicke ich tief in meine blauen Augen, die noch immer leicht gerötet sind. Wer bin ich eigentlich? Noch normal? Simon. Simon Ehrenleben. Auch wenn ich meinem Namen gerade keine Ehre mache. Es fällt mir schwer, dem Leben die Ehre zu erweisen. Wer bin ich? Elvis bestimmt nicht. Dem geht es, wie man so hört, auch nicht wirklich gut. Seine Frau Priscilla hat sich letztes Jahr von ihm getrennt. Angeblich hat er mit Alkohol ein Problem. Sein Äußeres war auch nicht mehr das, was es oder er mal war. Was bewegt Menschen, Alkohol zu trinken? Habe auch ich schon einen erhöhten Konsum? Aber überall wird doch kräftig gepafft und gesoffen? In meiner Branche erst recht. Apropos Arbeit? Ich blicke erneut zum Fenster hinaus. Es regnet immer noch. Was sonst?

Vor einem Vierteljahr stand es um meine kleine Welt ein ganzes Stück besser. Bis ich etwas erfahren durfte, was man eigentlich nie richtig wirklich erfahren will. Doch man ist ja neugierig. Das wird bestraft. Denn als ich meinen besten Freund Torsten immer seltener sah und Claudia, meine Freundin, nicht nur in sexueller Hinsicht immer weniger Zeit für mich hatte, hätte ich schon mal schön kombinieren können. Doch wer möchte der nackten Wahrheit ins Auge blicken? Belügen wir uns nicht gerne, weil wir Angst davor haben, was wir erfahren könnten, wenn wir mal ganz genau hinschauen würden? Wenn wir echt mal ehrlich zu uns sind. Dann aber wurde es mir präsentiert. Am Gardasee. Beim Zelturlaub. Viel zu früh zum Zelten, aber deutlich zu spät für meine Beziehung. Bei genauer Betrachtung stimmte also zumindest die Außentemperatur mit dem aktuellen Grad meiner Beziehung überein. Kalt. Den ganzen Wilden konnte es gar nicht schnell genug gehen, auf das Wasser zu kommen. So machte sich eine Karawane wasserhungriger und glücksuchender Menschen auf den Weg zum neu auserkorenen See der Segler und Surfer. Ich selbst konnte nicht surfen, auch wenn es attraktiv zu sein schien, so gut auszusehen wie diese Jungs auf ihren neuen modernen Brettern. Also hatte ich Zeit. Zeit zu beobachten – und dann fiel es mir auf. Am Wasser. Am Kiosk. Und wo auch immer. Beide, Torsten und Claudia, erledigten nahezu alles rein zufällig zusammen. Nach gemeinsamer Arbeit waren dann beide glücklich. Sogar nach dem Geschirrspülen am Campingplatz. Und wer, bitte schön, ist nach dem Spülen von Tassen und Tellern wirklich fröhlich? Aus und vorbei. Ja, das ist es. Und dabei bleibt es. Fühlt sich immer noch nicht gut an. Aber es bleibt. Ich hoffe aber doch, dass nicht auch dieses beschissene Gefühl bleibt. Ja, ich bin wieder allein. Ist das alles noch normal?

Dreißig Minuten später ist meine äußere Umwelt eine andere und ich verdrücke mir die Gedanken an meinen, fast hätte ich gesagt „unseren“, letzten Urlaub. Ein stickiger, grauer, metallverblendeter Aufzug spiegelt mein immer noch fahles morgengraues, aber nun ordentlich rasiertes Gesicht und befördert mich von der Oberwelt in die Unterwelt – wow, tatsächlich habe ich den Weg in die Tiefgarage gefunden! Nur wenige Häuser verfügen über einen solchen Luxus. Unterirdische Garagen sind normalerweise den Neubauten vorbehalten. Zwar regnet es hier nicht, doch erwartet mich ein neues Problem: blau, verschlissen, Lack ziemlich in die Jahre gekommen – es ist meine betagte Schrottkiste. Andere halten sie schon fast für einen Oldtimer. Finden, dass dieses Auto zu mir und meinem „verknitterten“ Äußeren passenwürde. Soll das eine überspitzte Darstellung meines lässigen Auftretens sein? Ich bin nicht lässig. Alles nur gespielt. Keiner weiß anscheinend, wie es mir wirklich geht. Wie auch, ich strahle ja immer und jeden an, passe mich an, um nicht wirklich aufzufallen. Und so lässig mein Auto für andere auch sein mag, mich regen die ständigen Reparaturrechnungen zunehmend mehr und mehr auf, weil sie mich nicht nur Geld, sondern auch Lebenszeit und damit Energie kosten. Zeigt sich Ebbe in meinem Geldbeutel, kann sich „Fred“ wieder über ein neues Organ freuen. Ich nenne ihn so, weil sein Zulassungsdatum im Jahre `58 auf den Namenstag „Manfred“ fiel und ich damals durch diese Vermenschlichung einen „Freund“ mehr in meinem Leben wähnte. Nach einigem Rütteln und Schütteln springt „Fred“ glücklicherweise an. „Mann … Fred, gerade noch geschafft!“, murmle ich grinsend. Wir beide machen uns auf den Weg aus der dunklen Betonhöhle. Nicht wirklich ins Licht, aber eben in den Regen und damit in die Welt da draußen.